Bien sûr, si l'on observe d'abord la période de demi-vie physique, on pourrait conclure un peu rapidement que le Césium 135 est celui qui va nous empoisonner la vie le plus longtemps : 2.3 Millions d'années plus tard, il restera toujours 50% du Cs-135 initial, alors que le Cs-137 et à plus forte raison le Cs-134 auront disparu depuis longtemps. Un point "pour" le Cs-135 !

Notions d'énergie et de période

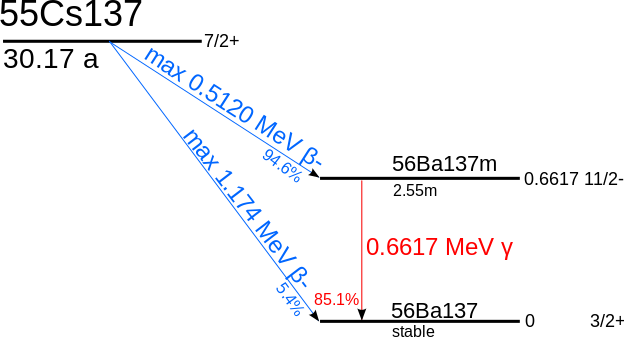

Mais, il y a un mais et c'est un point extrêmement important à comprendre dans le phénomène de la radioactivité : la période de demi-vie d'un radionucléide est inversement proportionnelle à l'énergie qu'il dégage lors de ses désintégrations (énergie de décroissance "Q"). Reportons-nous de nouveau au tableau : Le Cs-135 présente certes une période de demi-vie très longue (2.3 millions d'années) mais son énergie Beta- (0.269 Millions d'électrons-Volt pour 100 désintégrations) est d'environ 5 à 8 fois inférieure à celle des Cs-137 (1.176 MeV) et Cs-134 (2 MeV). Donc, si vous êtes exposé temporairement à une particule de Cs-135, elle vous irradiera (1) à masse égale et à durée équivalente environ 5 fois moins que la même particule "chargée" en Cs-137 et 8 fois moins qu'une particule équivalente de Cs-134. Autre manière de voir les choses : si vous êtes exposé provisoirement à une source de Cs-135, vous serez en fait bien moins affecté, à durée d'exposition équivalente, qu'en ayant été irradié par une masse équivalente de particules contaminées au Cs-137.

La durée de vue humaine : un facteur primordial sur le plan sanitaire

La grande majorité des études sanitaires de radiotoxicité définissent des probabilités soit de survenance de maladie radio-induite ou, plus fréquemment des probabilité de mort radio-induite (souvent par cancer) dans des échantillons de population. Pour ce dernier type d'études tout ou rien, mort ou vif, l'échelle est la durée moyenne de vie d'un humain. Les observations statistiques ne peuvent sortir de ce cadre assez borné. Si un radioélément comme le Cs-135 est étudié, il provoquera donc dans une étude statistique de durée raisonnable, disons 20 années, environ 8 fois moins de décès par cancer radio-induit (à masse de contaminant égale) que ceux provoqués par une irradiation équivalente par le césium 134. Evidemment, avec du recul, beaucoup de recul, tout le monde sera d'accord pour dire que le Cs-135 provoquera évidemment bien plus de décès radio-induits sur la durée totale de sa période totale de radiotoxicité ! Mais à l'échelle humaine d'une étude de radiotoxicité sanitaire, les Césiums 134 et 137 seront bien les radionucléides à suivre. Nous supposons que les scientifiques espèrent toujours que l'avenir sera plus rose, qu'une parade ou un traitement sera trouvé par leurs descendants, forcément plus intelligents qu'eux, ce sont en fait de grands rêveurs... Ou de grands égoïstes ?

Pourquoi les césiums 134 et 137 sont particulièrement suivis dans les études de radiotoxicité

Il existe deux autres raisons pour lesquelles les scientifiques pistent particulièrement le Cs-134 et le Cs-137 à la suite d'un accident nucléaire grave :

Il existe deux autres raisons pour lesquelles les scientifiques pistent particulièrement le Cs-134 et le Cs-137 à la suite d'un accident nucléaire grave :1) le césium 137 est totalement artificiel (il n'existe pas à l'état naturel)

2) Le nucléaire militaire (bombes) ne fabrique pas ou très peu de Cs-134 ! En mesurant le ratio 137/134 d'un échantillon récent, les rejets initiaux des produits de fission à la suite d'un accident de centrale étant sensiblement équivalents (environ 3% pour chaque) il est donc possible de vérifier par spectrographie si l'échantillon concerné est récent (137#134) ou s'il intègre par exemple des retombées d'essais d'armes nucléaires mêmes récents (2) (137 >> 134).

Ce ratio Cs-137/Cs-134 est également le principal discriminant permettant de séparer les retombées de l'accident de Tchernobyl (1986) de celui de Fukushima. En effet, mais vous l'aurez compris, la quasi-totalité du Cs-134 provenant de l'accident Ukrainien de 1986 s'est désintégré (25 années = 12 demi-vies) et il ne devrait plus en conséquence en rester que des traces alors que, 6 mois après les rejets initiaux de l'accident de Fukushima, seul environ 25% du Cs-134 initial se sera désintégré.

Nous tenterons de revenir sur le problème de la contamination interne (par respiration ou ingestion ou transfert cutané) en général et par le Césium en particulier lors d'un prochain article.

Sources :

IRSN, fiche Cs-137

Pour la science, Tchernobyl

Isotope Table (Anglais, calculateur)

Q-value (Anglais, calculateur)

(1) Nous parlons bien ici d'irradiation c'est à dire d'exposition externe au césium ; l'exposition interne par respiration ou ingestion est quant à elle calculée différemment

(2) Eh oui, la Corée du Nord, Le Pakistan, l'Inde et probablement d'autres pays (Israël, Afrique du Sud ?) ont mené récemment des essais nucléaires atmosphériques !

Les commentaires récents